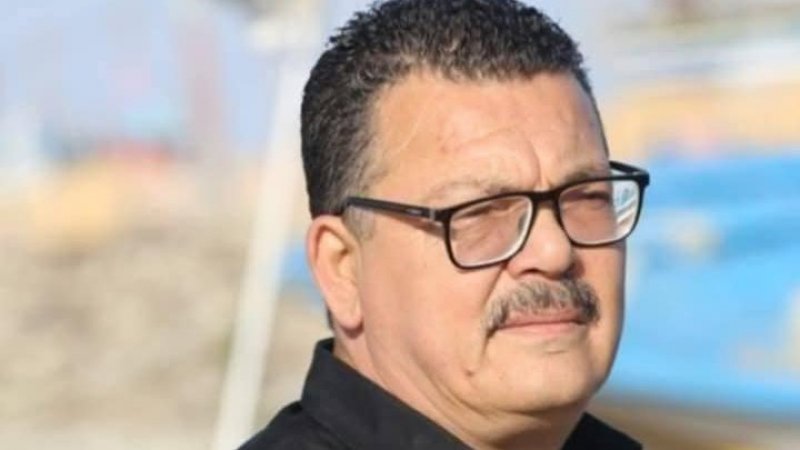

دماء البياض وطقوس الجرح" : قراءة عاشقة في نص "أرمي بفأسي في البياض" لمحمد العربي "

بقلم الأستاذ الشاعر والناقد مراد اللحياني - منذ السطر الأول، يفتتح محمد العربي طقسه الداخلي بعبارة ذات طاقة وجودية كثيفة . "أرمي بفأسي في البياض".

الفعل "أرمي" يشي بالحركة، بالتمرد، بالتحرر من السكون.

أما "الفأس" فليست أداة قتل، بل أداة انشقاق في الوعي، اقتحام لصلب الصمت.

و"البياض" ليس براءة ولا صفاء، بل هو الفراغ الذي يبتلع الكائن حين يستنفد اللغة.

في هذا التكوين الثلاثي (رمي – فأس – بياض) يولد النص، مثل صرخة كونية تبحث عن شكلها،

كأن الشاعر يضرب في الفراغ ليكتشف صوته، ليختبر أثر الجرح في المادة، وليجعل البياض ينزف.

وحين يقول: "وأنتظر دم الشجرة"،

يتحوّل الانتظار إلى طقسٍ داميّ، إلى رؤية تتجاوز المادة.

فالشجرة، وهي رمز الحياة، النماء، الجذر، والامتداد، تُستفز لتنزف،

كأن الشاعر يريد أن يرى الوعي الحيّ وهو ينزف، أن يشاهد الحياة وهي تُدمي نفسها لتتكشف حقيقتها.

إنه مشهد وجودي بامتياز الدم ليس دليل موت، بل دليل حياة تنزف لتتطهر.

ثم يضيف: "ستسيل دموع من أغصانها / ستبكي الأوراق مثل امرأة".

الصور هنا تتراكم في بنية متتابعة من الانفعال المتحوّل: دموع، بكاء، أنوثة.

يتحوّل الجرح الطبيعي إلى وجدان بشري، والشجرة تصبح كائنًا أنثويًا يعيش الألم لا كحدث، بل كحالة دائمة.

في النص، الأنثى والشجرة يتطابقان — كلاهما ينساب دمعه بصمت، وكلاهما يحتفظ بالسر في جذره.

"ستبكي امرأة وهي تخبئ امرأة داخلها / وهي تلقي برجال من نهاراتها"

هنا تتضاعف المرأة رمزيًا: امرأة تحوي أخرى، وجذر يحتضن سرّه.

الأنوثة في نص العربي ليست جسدًا بل طبقات من الأسرار.

كل امرأة في النص تحتضن أخرى، كما يحتضن الألم ذاته في طبقات لا تنتهي.

وحين تلقي بـ"رجال من نهاراتها"،

فهي تتخفف من أثقال الخارج، من سلطته، من حضور الذكورة في اليوميّ،

في حركة تشبه التطهر من صخب العالم، لتعود إلى أصلها الأول، إلى ذاتها الكونية الأولى.

في السطر اللاحق: "أتشبث بأوهامي حين تنام المشقة على عتبتي"،

تظهر النغمة الذاتية التي تحفر تحت جلد الصورة.

الشاعر لا يتشبث بالأمل، بل بالأوهام.

الوهم هنا ليس خداعًا، بل ملاذًا جماليًا يحمي الذات من واقعية الألم.

وحين تنام المشقة "على العتبة"، فالمكان (العتبة) يتحول إلى فضاء انتظار، إلى منطقة فاصلة بين الداخل والخارج، بين الصبر والانهيار.

هذه التفاصيل المكانية الدقيقة تمنح النص عمقه الوجودي والحميمي في آن.

ثم يأتينا أحد أجمل المقاطع في النص: "جراحي مثل جراء هجينة / أدرّبها على أيام بلا نباح".

في هذا التشبيه المفارق، تتحول الجراح إلى كائنات صغيرة، هشّة، طيّعة، لكنها في أصلها "هجينة"، أي بلا نقاء، بلا انتماء كامل.

الذات تحاول أن تروض آلامها، أن تُخضِعها للصمت.

"أيام بلا نباح" ليست راحة، بل محنة أكثر قسوة، إنها محاولات لتهذيب الألم كي لا يصرخ، لتحويل الجرح إلى جمال صامت، إلى شكل فنيّ يحتمل النظر.

ثم تنبثق المقاطع المرجعية الكبرى: "معطف فرجينيا وولف كان مثقلاً بالحجارة حذاء فان غوغ كان صخرة ملونة بالحصى والدموع رأس سيلفيا بلاث كان محشوا بالحصى".

هذه الإحالات ليست زخرفًا ثقافيًا بل امتدادًا لوجع الشاعر المعاصر في سلسلة من الأرواح التي احترقت بالوعي.

فرجينيا وولف غاصت في النهر، فان غوغ مشى على صخر الألم، سيلفيا بلاث حاولت تفتيت حصى رأسها بالقصائد والغاز.

محمد العربي لا يستدعي أسماء، بل يستدعي المصائر.

كأنه يقول: الجمال ثمنه الدم، والإبداع طريق محفوف بالحجارة.

ثم يضيف بذكاء: "أرمي بحجراتي في فم الطريق"،

فيستعيد السيطرة الرمزية، يشاركهم مصيرهم، لكن بطريقته الخاصة: هو لا يغرق ولا ينتحر، بل يرمي حجاراته في الطريق،

كأنه يعيد توزيع وجعه على العالم، ليجعل من الطريق شاهدًا لا قبرًا.

ويصل النص إلى الهدوء النهائي:

"ستهدأ الشجرة مثلما تهدأ العاصفة / مثلما تهدأ الفريسة / وتخفت أنفاسها / سابحة في دمائها البيضاء".

هنا يبلغ النص ذروته الجمالية والروحية.

الهدوء لا يعني النهاية، بل الدخول في طقس البياض الدموي.

"الدماء البيضاء" هي المفارقة الكبرى، صورة الختام التي تجمع بين التناقضين: الدم (الحياة والألم) والبياض (الصفاء والمحو).

إنها ذروة الفناء الصوفي، لحظة الاستسلام الكلي بعد كل مقاومة، حيث يتحول النزيف إلى طهارة، والموت إلى ولادة.

وفي آخر ومضة، يأتي صوت بعيد: "فيما يعلو من بعيد صوت نباح"،

النباح ليس ضجيجًا خارجيًا بل صدى الألم الذي لم يُروّض بعد، صوت العالم وهو يواصل وجعه، كأن النص لا يريد إغلاق الدائرة بل إبقاءها مفتوحة.

بهذا البناء، يخلق محمد العربي نصًا متكامل النبض، يعتمد على لغة مقتصدة، حادة، نظيفة من الزوائد، تحمل في كل مفردة جرحًا، وفي كل جرح نغمة.

الإيقاع قائم على التناوب بين الشدة والسكينة، بين الصورة الصاخبة والعبارة المطفأة، تمامًا كما يتنفس الجسد بين الشهيق والزفير.

نص "أرمي بفأسي في البياض" ليس مجرد قصيدة، بل اعتراف وجودي مكتوم، تجربة داخلية تحفر في الذاكرة الجماعية للألم الإنساني، وترسم عبر صمتها المرئيّ صورة الإنسان حين يواجه هشاشته القصوى بلا أقنعة.

إنه نص لا يُقرأ، بل يُصغى إليه، يُعاش كجرحٍ له نَفَس، وكبياضٍ له دم، حيث تتحد الشجرة والأنثى، الجرح والبياض، الطريق والحجارة، في سيمفونية واحدة من الألم المتحوّل إلى جمال.